公差スキル認定試験制度

■ 認定制度の設立趣旨

日本のものづくりを支えてきたのは、高品質かつ低コストという強い競争力でした。その土台が、長年培ってきた公差のノウハウです。

ところが、多くの企業でこの公差の「質」がいつの間にか低下してきています。部品の寸法や形状などのバラつき範囲を規制する「公差」は当然、品質とコストに直結します。そして、設計現場と製造現場との大事な架け橋でもあります。だからこそ、ものづくりに携わる全ての技術者にとって、正しく公差計算を行い、適切な公差かどうかを判断し、修正するスキル(公差設計スキル)が不可欠なのです。

日本企業が

グローバル

なものづくりを実現していくには、どこの国で部品を作っても、どこの国で組み立てても、最終的に同じ品質の製品が完成できるようにしなければなりません。このままでは、世界で闘う競争力が失われてしまいます。

今の時代に合った質の高い公差設計スキルを身に付けることが,勝負の行方を左右する大きなアドバンテージとなります。

多くの方の期待を受けて公差設計のスキル認定制度を設立しました。公差設計スキルの現状を確認し、目標を設定することが可能となります。

本制度が、自らの公差設計スキルの向上および自社の若手設計・技術者の育成に活用されることを期待します。

■ 認定制度の概要

本制度は以下の体制で実施いたします。

●主催:株式会社プラーナー

●監修:日経ものづくり・公差スキル認定実行委員会

●協力:工学研究社・3次元設計能力検定協会

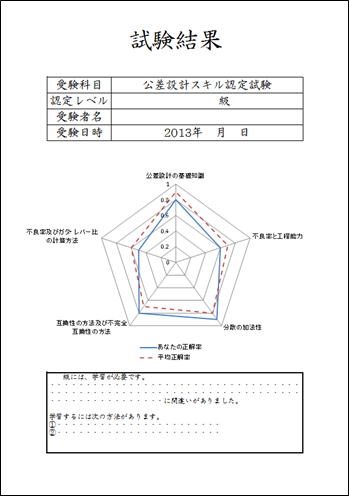

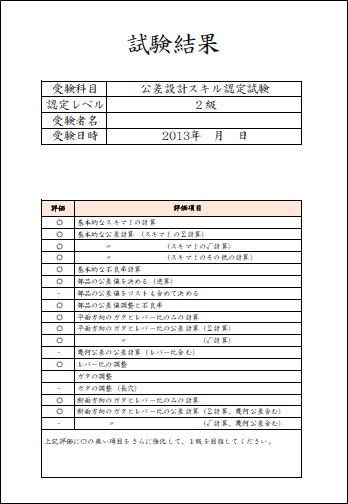

なお、本制度ではスキルレベル(現時点では4級と3級)を認定し、合格者には判定書を発行するほか、全受験者に対して項目ごとの得点傾向や達成レベルに関するコメントなどを記載した成績表を発行いたします。

また、個人の成績や企業ごとの結果を公表することはありませんが、一定期間に受験した受講者の全体的な平均点などの情報をお知らせすることも可能です。

貴社の公差設計スキルの相対的な評価を知ることもできます。

■ 階級と検定方法

2019年4月から、個人受験が開始されました。

それに伴い、「企業受験」「個人受験」ともに、試験問題及び検定方法が以下のように変更になりました。

・公差設計「ワークブック」の練習問題と同様な問題で出題されます。

・幾何公差に関する問題が6問(30問中)加わります。

・最後の3問が総合問題です。3級合格には、この総合問題3問中2問の正解が必須となります。

| 分類 | 階級 | スキルレベルの概要 | 問題数 | 検定時間 |

合格点

(100点満点) |

| Step1 | 4級 |

入門 ●公差設計に不可欠な知識を持つ |

30問 (選択方式) ※4級と3級は 同一問題で実施 |

60分 | 50点以上 |

| 3級 |

初級 ●基本的な公差計算を実施できる ●ガタ・レバー比の知識を有する ●幾何公差の基礎知識と公差計算の考え方を有する |

75点以上 ※ただし、最後の総合問題 3問中2問の正解が必須 |

|||

| Step2 | 2級 |

中級 ●ガタ・レバー比を含んだ公差計算を実施できる ●要求仕様を満たすように公差を設定できる |

18問 (選択方式 または記述式) ※2級と1級は 同一問題で実施 |

90分 | 70点以上 |

| 1級 |

上級 ●ガタ・レバー比を含んだ複合的な公差計算を実施できる ●コストや工程能力などを加味した公差検討を実施できる ●図面に設定された公差が適切かどうかの検証(検図)ができる |

90点以上 | |||

| 特級 |

スペシャリスト ●幅広い知識と実践経験を有する |

※特級に関しては検討段階です。

【ご注意】

●Step2の受験は、Step1の受験が必須であり、最低4級は合格していること。

●特級の受験は、Step2(1級)の合格が条件となります。

■ 階級と能力要件

| 分類 | 階級 |

求められる能力要件 |

|

Step1 |

4級 |

以下の各項目を理解し説明できること

●公差設計の概要(PDCA) ●公差とコストの関係 ●正規分布の性質・分散の加法性 ●公差計算の方法(互換性・不完全互換性の方法)(モンテカルロ法など) ●不良率の計算方法 ●工程能力指数(Cp・Cpk) |

| 3級 |

4級の項目に加えて以下の各項目を理解し説明できること

●ガタ・レバー比の考え方 ●公差計算における数学的手法(三角関数など)の適用方法 ●幾何公差における公差計算の考え方 以下の計算能力を有していること ●単純化された形状における公差計算 |

|

|

Srtep2 |

2級 |

以下の各項目の実践能力(応用力・スピード含む)を有していること

●ガタ・レバー比を考慮した公差計算 ●幾何公差における公差計算 ●複雑な構造の公差計算と公差設定 |

| 1級 |

以下の各項目の実践能力(応用力・スピード含む)を有していること

●寸法公差と幾何公差が複合された場合の公差計算 ●コスト要素や工程能力に配慮した公差設定 ●図面に設定された公差の多面的な評価 |

|

| 特級 |

以下の「公差スペシャリスト」としての能力を有していること

●公差設計における幅広い理解の習得と実践経験を有し、 公差スペシャリストとして顧客や社会にプレゼンテーションできる |

※特級に関しては検討段階です。

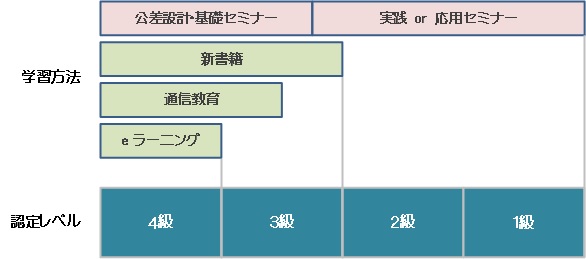

■ 学習方法(参考)

※eラーニングおよび書籍…日経BP社発行「公差設計入門」をご活用ください。

※通信教育は現在整備中です。

■ 認定証サンプル

◆従来の試験 ◆Webでの試験

■ 個別成績表サンプル

◆Step1:3級&4級(同一問題、点数で判定) ◆Step2:1級&2級(同一問題、点数で判定)

■ 受験料

☆「団体受験」による一人あたりの受験料(当面は団体受験のみとなります)

| 受験人数 | 3級&4級(同一問題・点数で判定) | 1級&2級(同一問題・点数で判定) | ||

| A.試験官を派遣する場合 | B.試験官を派遣しない場合 | A.試験官を派遣する場合 | B.試験官を派遣しない場合 | |

|

10名以上 (試験官1名) |

9,000円 | 8,000円 | 13,000円 | 12,000円 |

|

50名以上 (試験官2名) |

8,000円 | 7,000円 | 12,000円 | 10,000円 |

|

100名以上 (試験官3名) |

7,000円 | 6,000円 | 10,000円 | 8,000円 |

【重要事項】

① 試験官の派遣費用は、上記以外に交通費実費を頂きます。

●試験開始・終了時間の関係で、地域によっては宿泊代も必要です。(具体的なご相談の中で決定をいたします。)

② 団体受験での人数に関しましては1回の受験者数を前提としますが、一定期間内での複数回開催(例:1日の午前/午後、1ケ月以内)等の場合は、ご相談となります。

【その他】

●試験会場は、団体受験される企業様でご用意していただきます。

●受験者には、√計算の出来る電卓を持参していただきます。

通常の電卓のみ使用可能。スマートフォンや携帯電話、ポケットコンピュータ等は 使用できません。

●試験官を派遣しない場合は、試験問題および回答用紙は宅配便にて授受します。

また、試験終了後に、試験問題は必ず全て回収し返却していただきます。

★「個人受験」による受験について

●2019年4月~ 4級/3級試験は「個人受験」ができるようになりました。

●公差設計「ワークブック」の練習問題と同様な問題で出題されます。

●幾何公差に関する問題が6問(30問中)加わります。

●最後の3問が総合問題です。3級合格には、この総合問題3問中2問の正解が必須となります。

※試験の詳細および願書のダウンロードにつきましてはこちらをクリックしてください

。

■ 本認定試験において取得する個人情報と利用範囲について

当社では、本認定試験の運営のために必要な範囲内で個人情報を取得し、以下に示す利用目的を越えた範囲では利用致しません。

●認定試験の受験者・申込者の情報

利用目的:認定試験の運営に関する連絡、認定証発行、送付のため。

●認定試験会場の会場責任者・試験実施責任者の情報

利用目的:認定試験の運営に関する連絡、送付のため。

●認定試験に対するお問合せを頂いた方の個人情報

利用目的:お問合せに対する回答、連絡、送付のため。